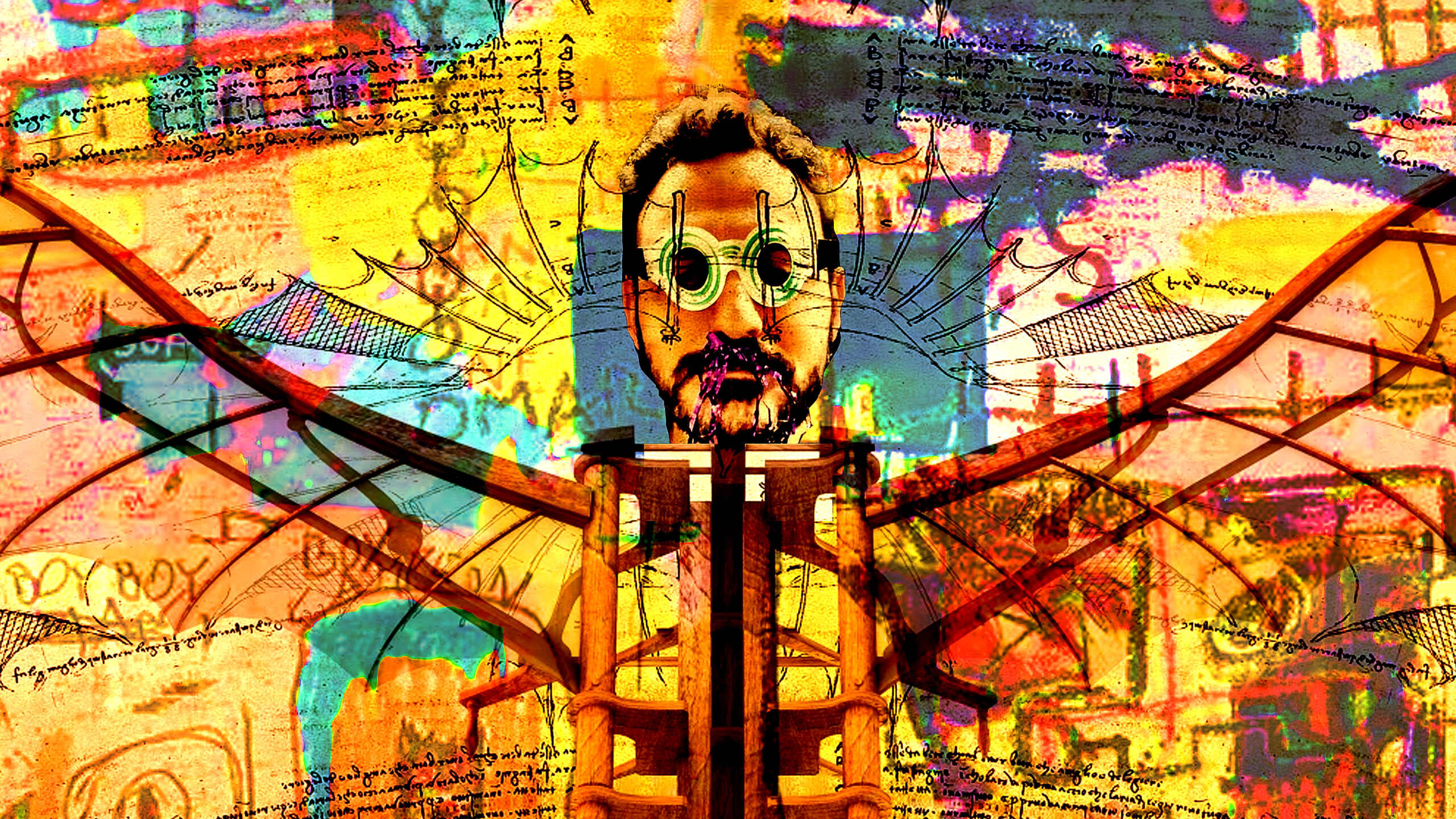

El ser humano siempre ha tenido la inquietud de volar. Ahí están los bocetos de Da Vinci para dar fe de ello. Esas películas mudas donde personas se pegan auténticos batacazos intentando alzar el vuelo en absurdas máquinas de aerodinámica intangible. Avión, ala delta, paracaídas, túnel de viento. Nos va el rollo de volar. Tanto es así que encerramos pájaros en jaulas en un grotesco pero socialmente aceptado “Si yo no puedo, tú tampoco”.

Pues te voy a decir una cosa:

Yo volé una vez.

Sé lo que estás pensando:

“Ya está el peliculero éste contando otra sandez de las suyas. Una verdad de esas hipertrofiadas que convierten abrir un pistacho en una gesta épica. Siempre igual. No sé por qué le leo, con la de gente válida que hay en esta web. Joder, mira Pedro Aranda qué novela se ha marcado el muy…”

Que si, que si… pero es que volé.

Los cuervos de Dumbo me habrían compuesto una canción y todo, te lo digo yo.

Que por cierto, he leído en el “Fotogramas” que los cuervos de Dumbo tenían connotaciones un pelín racistas. En la versión original, las voces de los cuervos tenían un marcado acento afroamericano y el líder se llamaba Jim, en referencia a las leyes que permitieron la segregación hasta la mitad de la década de los 60… Las leyes Jim Crow.

Así que si me compusieran una canción estas aves ficticias, se abriría la caja de los truenos.

¿Unos pájaros animados xenófobos, cantándole a un mestizo medio jordano medio maño una canción, mofándose un poco de él por sus dotes voladoras?

De locos.

Volvamos a lo que nos ha traído aquí. Un día volé. Desafié las leyes de la gravedad y vi las cosas a vista de pájaro.

Admitámoslo. Yo nunca he sido una persona muy habilidosa. Si tuviera que robar un diamante legendario y me encontrase en la sala del museo con una movida de esas de rayos láser que tienes que serpentear de la manera más sexy posible para poder llevar el hurto a buen término, vendrían a por mí los policías de mi relato anterior (Disponible solo en Bunkerhill) y me empapelarían en menos de lo que canta un cuervo (racista de Dumbo) una canción.

Pero en este caso la ausencia de agilidad iba a ser el detonante de mi vuelo.

Todo sucedió en clase de gimnasia, en algún momento de finales de los 80.

Todos los muchachos y muchachas del mítico colegio Institución Gadea, teníamos que saltar el plinto.

Parecía fácil. Solo había que coger carrerilla, saltar antes de estrellarse contra el aparato gimnástico, apoyar las manos en el mismo (más o menos a mitad de trayecto) para coger el último impulso que nos haría aterrizar al otro lado, en pie, sanos y salvos.

Y qué quieres que te diga. La cosa salió bien. Tanto es así que lo hice varias veces, disfrutando de ser uno más de la cola de zagales que saltaba sin mayor repercusión.

Pero de repente, el profesor de gimnasia en un alarde de inconsciencia dijo:

“Ahora saltaremos pero con un trampolín de madera que tenemos aquí”

Al ver la cara de preocupación de algunos alumnos, aclaró:

“No os preocupéis que detrás del plinto vamos a poner una colchoneta. Nadie va a hacerse daño”

Vale, de acuerdo, así sí.

Nada podía salir mal. Así que fueron saltando uno tras otro hasta que llegó mi turno.

A partir de ahora es cuando tenéis que imaginar todo lo que vais a leer en slow motion.

Yo ya me olía lo peor. Supongo que hay cosas que el corazón sabe. Así que busqué con la mirada a la chica de clase que me gustaba. No quería presumir desde luego, sólo quería asegurarme de que estaba entretenida hablando con alguien y no iba a poder ver lo que estaba a punto de ocurrir.

El ruido del silbato me sacó de mis pensamientos, y como impulsado por un resorte invisible comencé mi carrera hacia el plinto.

La verdad es que mientras recorría la distancia que me separaba de ese montón de cajones amontonados, no caí en la cuenta de lo que significaba esa pequeña variable del “trampolín de madera” pero no iba a tardar en averiguarlo.

Salté a toda velocidad sobre él, sin medir en ningún momento el impulso que podía regalarme ese insignificante aparato.

Y me elevé.

Hasta límites insospechados.

Se supone que debía de apoyar mis manos en medio del plinto, pero éste se encontraba varios metros por debajo de mí.

Estaba literalmente sobrevolándolo.

Mi cabeza no dejaba de pensar en el ridículo que estaba haciendo y en cómo toda mi clase (incluida la chica que me gustaba) iban a cantar canciones y a recitar poemas que hablasen de aquel histórico momento.

Había que aterrizar de la manera más digna en la colchoneta que había detrás del plinto, pero lo había pasado ya de largo y ahora estaba sobrevolando la susodicha colchoneta en un planeo interminable que me acercaba al desastre.

No tardé en superarla también y mi vuelo no parecía tener fin.

Todo lo que alcanzaba mi vista era el frio y duro suelo de cemento. Ya no había zona mullida en la que aterrizar.

Mi cuerpo comenzó a notar cómo aquello tocaba a su fin.

Iba a estrellarme y lo único que importaba era hacerlo de la manera menos lesiva posible. Estaba completamente seguro de que si aterrizaba con las manos me iba a partir los brazos. No era especialmente bueno con la física (en la EGB aún no teníamos esa asignatura, es sólo una licencia que me tomo) pero mi peso, en caída libre desde esa altura, y a esa velocidad… fractura abierta segura.

Comencé a girar en el aire pero se había acabado la slow motion y se comieron el suelo a pachas mi cara, mi mano izquierda y una rodilla (no sé cuál porque estaba en plan remolino y todo fue muy rápido)

Aún recuerdo el silencio. Duraría segundos pero parecieron minutos.

El silencio que precede a la carcajada colectiva. Ese silencio que ponía de manifiesto que lo que había pasado no era una caída normal.

Tenían que paladear el momento y sopesarlo en toda su grandeza, porque no todos los días se ve a alguien volar.

Tenía que contraatacar. No podía dejarme vencer por el dolor de huesos y el bochorno, así que me levanté riéndome a carcajadas ante la preocupada cara del profesor que me preguntaba:

“¿Estás bien chaval?”

Yo no paraba de reírme y la mueca no me venía mal, porque creía haberme desencajado la mandíbula con el aterrizaje.

Reía por fuera, pero lloraba por dentro.

Era un crio y supongo que ser el hazmerreir no entraba en mis planes en ese momento.

Supongo que sin saberlo acababa de poner la primera piedra en el monumento fúnebre a “Me importa lo que piensen de mí y necesito la aprobación social para no sentirme un paria”

Harían falta más momentos embarazosos para cerrar definitivamente ese mausoleo y tirar la llave.

Pero lo más alucinante chicos y chicas, es que, durante un momento, pude volar y quizás, aunque de forma metafórica, no he parado de hacerlo desde entonces.

¡Hey! Si, ya sé que la frase anterior olía a final. Pero es que se me acaba de ocurrir algo y quería compartirlo…

¿Y si toda mi vida es el viaje astral de un plinto que comenzó aquel día?

Un alma encajonada que se liberó y sobrevoló su propio cuerpo (de artículo deportivo) y no pudo volver…

Buah chaval…