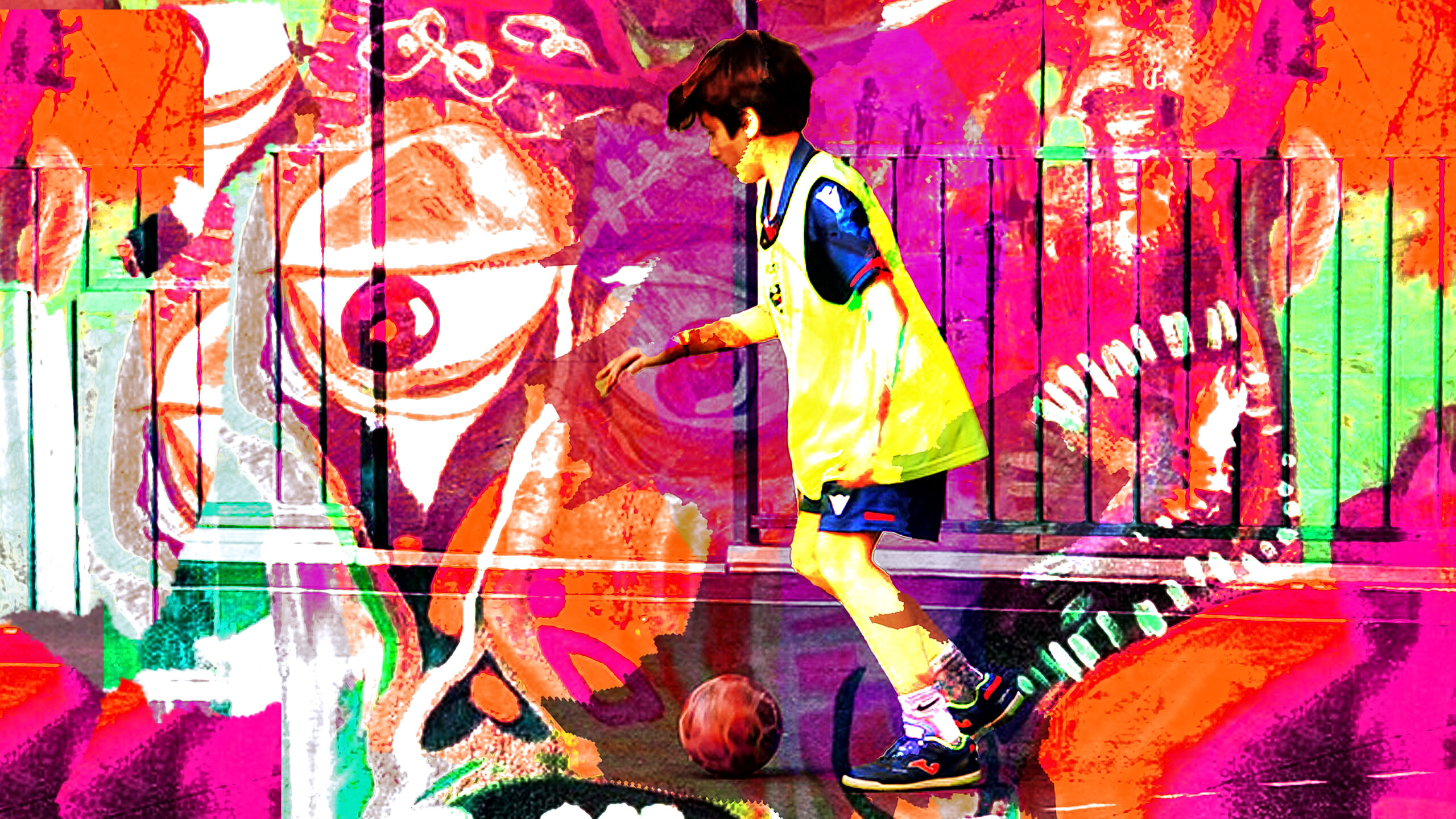

Tengo once años. El sol cae vertical sobre la pista de fútbol sala del Club de Suboficiales de Cartagena. El equipo de mi colegio se bate en un apretadísimo uno a uno. Poca calidad, preocupantes cuerpos infantiles corriendo de un lado a otro sin lógica alguna. Nuestro entrenador Joaquín desde la banda corrigiendo lo incorregible. Nuestro entrenador Joaquín desde la banda con un chándal que usa todos los días de la semana. Incluso cuando da clase de ajedrez.

Rafa está cansado y hace un gesto adusto. Yo sé que suelo ser su recambio. Me levanto y hago algún tipo de estiramiento muy de cara a la galería. Rafa es súper elegante. Se lo he oído al entrenador rival. Yo intento mantener la calma y Joaquín me saca al campo como quien busca en los bolsillos y no encuentra nada. Primer balón que toco, fácil. Se la paso a Juanjo que siempre sabe lo que hacer. Soy malísimo pero sé que puedo hacerlo mejor. Segundo balón, contemporizo, espero que los demás se muevan por arriba.

Viene hacia mí “El Jajo”, un tipo noble sobre el que circula una narrativa desigual. Yo lo conozco de cuando hicimos la comunión. Es violento pero justo. Si se ve sobrepasado por la situación puede generar bastante conflicto y hoy le veo especialmente nervioso. Me deshago de él con una facilidad pasmosa. Una pequeña finta, nada. Vuelvo a rebuscar entre mis compañeros y de repente El Jajo me pega una patada fortísima, histórica, desde atrás. Mi antiguo compañero de catequesis resolviendo su frustración de un golpe seco. No me caigo pero se hace silencio. Miro al árbitro. Puedo ver el miedo que El Jajo despierta incluso en los adultos. El árbitro me mira buscando piedad y cuando parece que va a pitar algo dice: “¡Jueguen, señores!”.

Es 24 de Junio de 2017 y me amparo a la sombra del Meliá de Poblenou. Cuando Julia me dejó me vine a casa de Pablo que está haciendo un máster de 3D. Pablo y yo nos conocimos en Madrid. A mi me hacía muchísima gracia su forma de perfilarse la barba y me encantaba oírle hablar de cortos de animación que quería hacer algún día. Llevo dos semanas durmiendo en su sofá y siento la necesidad imperiosa de secarme con una toalla limpia.

El padre de Pablo murió la semana pasada y hemos pasado varias noches bebiendo más de la cuenta. Su padre había sido dependiente del Corte Inglés toda la vida y tenía una colección gigante de Scalextrix que nunca podía terminar de montar porque vivían en un piso de apenas setenta metros cuadrados en las afueras de Montcada i Reixac.

En sus últimos días, Pablo le preguntó qué es lo que más le hubiera gustado conocer si pudiera volver atrás en el tiempo. Su padre le dijo que de todas las cosas del mundo, de lo que más se arrepentía, era de no haber visto nunca el mar. Cuando Pablo le corrigió: “Pero si todos los veranos vamos a Vilanova papá”, su padre insistió: “Ese mar no, el otro”.

Pablo con los ojos vidriosos en la barra del bar Casablanca buscándole el sentido a esa frase y yo clavando la mirada en la tristísima estantería del fondo. Evitando el contacto con el camarero que desde la esquina contempla este desmerecido cuadro de Hopper. La vida rota de cualquier persona en una barra. Los añicos que somos según qué noches. Los minutos arrancados del resto de nuestras vidas. Bebiendo whisky sour y rezando porque alguien se mezcle en nuestra sombra y nos diga al oído: “Jueguen, señores.”